2025年4月号(QRコード・SNS用)

- 3月

- 17

25年 4月号

デジタル・トークライン

<CONTENTS>

1.[特集]:「黄金の3日間」のスマート開始術

学級が「日に日に楽しくなる」システムを公開

柳町 直先生・橋本 諒先生・工藤孝幸先生・水本和希先生

本澤 航先生・田中泰慈先生・堂前直人先生・長谷川博之先生・林 健広先生

2.大成功の絵画工作指導

佐藤昌彦先生

3.本誌掲載論文の関連カラー画像

菅野祐貴先生・林 健広先生・千葉雄二先生・川原雅樹先生・塩谷直大先生

本澤 航先生・原地信久先生・武井 恒先生・赤塚邦彦先生・

橋本 諒先生・水本和希先生・吉永順一先生・師尾喜代子先生・美崎眞弓

4.トークライン本誌PDFデータ

5.向山洋一の言葉から学ぶ教育実践~「向山洋一映像全集」より~

6.谷編集長の5min.アンサー

7.高段者が答える「私が困っていることQ&A」デジタル版!

林 健広先生「 4、5月は成功体験させる 」

8.今月のサークル紹介動画

9.教育コミュニティコンテンツ

《2025年5月号のお知らせ》

2025年5月号のデジタルトークラインは2025年4月15日公開予定です!!!!

●データで確認! 本誌カラー資料&PDF●

1.[特集]:「黄金の3日間」のスマート開始術

~学級が「日に日に楽しくなる」システムを公開~

子供との信頼関係を安定させる仕掛け:

3日間で全員の名前を呼んで褒めた場面【GIGA併用】

①全員を褒めたことを記録しておく

柳町 直先生

本誌17ページの関連資料をカラーでご紹介します。

子供との信頼関係を安定させる仕掛け:

授業中のコメントを保護者に伝える【GIGA活用】

②情報は、動画が一番よく伝わる──8秒動画を保護者に公開する

橋本 諒先生

本誌18ページの関連資料をカラーでご紹介します。

子供との信頼関係を安定させる仕掛け:

授業中のコメントを保護者に伝える【GIGA活用】

③つながる教室、つながる家庭

工藤孝幸先生

本誌19ページの関連資料をカラーでご紹介します。

学級生活の仕組みの指導

④「係」と「当番」の違いを具体的に教える

水本和希先生

本誌20ページの関連資料をカラーでご紹介します。

学級生活の仕組みの指導:

「係」と「当番」表の作り方・掲示の仕方【GIGA併用】

⑤係と当番はCanvaでおしゃれに作成!

本澤 航先生

本誌21ページの関連資料をカラーでご紹介します。

QR画像

学習の仕組みを安定させる:

カレンダーとタスクで予定を共有・可視化する【GIGA活用】

⑥Googleカレンダー・タスクで「何をするのか」「いつするのか」

子供、保護者と共有する

田中泰慈先生

本誌23ページの関連資料をカラーでご紹介します。

学級生活の仕組みの指導:

ノートの使い方の基礎・基本を教え、定期的にノートチェックをする

⑦きれいに書かれたノートが、子供の力を伸ばす

堂前直人先生

本誌24ページの関連資料をカラーでご紹介します。

学級が「日に日に楽しくなる」私の仕組みづくり:

1年間安定する学習ルール・しつけの教え方

⑧説得力のあるルールを、説得力のある授業で

長谷川博之先生

本誌26ページの関連資料をカラーでご紹介します。

学級が「日に日に楽しくなる」私の仕組みづくり:

2・3学期につながる4月からの布石指導

⑨教師は1年間、笑顔をキープする

林 健広先生

本誌27ページの関連資料をカラーでご紹介します。

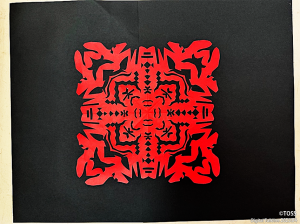

2.大成功の絵画工作指導

世界最古の折紙の本と 一枚の紙でつくる模様

佐藤昌彦先生

本誌4、5ページ掲載の佐藤昌彦先生の関連画像をカラー画像でご紹介します。

解説は本誌をご覧ください。

3.本誌掲載論文の関連カラー画像

写真で解説!一目でわかる指導のコツ

子供が変わる! 授業が変わる! 超凄腕 板書術・ノート術

①算数の授業が楽しくなる 黒板マネジメント

菅野祐貴先生

本誌2、3ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

●国算 現在進行形の教科書単元 すぐに追試できる開始15分間の発問

②とにもかくにも、子供を褒めよう!

≪1年算数≫ 林 健広先生

本誌28、29ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

<引用>

『歩きはじめの算数: ちえ遅れの子らの授業から』(遠山啓編/国土社)

『通常学級で役立つ算数障害の理解と指導法』(熊谷恵子・山本ゆう著/学研)

QR画像

●国算 現在進行形の教科書単元 すぐに追試できる開始15分間の発問

③扉の詩でパロディ詩をつくろう

≪6年国語≫ 千葉雄二先生

本誌38、39ページ掲載の関連画像をご紹介します。

「基礎・基本の授業例」と「主体的・対話的で深い学びの授業例」

④○基礎・基本

「なぜ野辺山高原はレタス生産日本一になったのか」①

○主体的・対話的で深い学び

「なぜ野辺山高原はレタス生産日本一になったのか」②

≪5年社会≫ 川原雅樹先生

本誌40、41ページ掲載の関連画像をご紹介します。

新学習指導要領対応 道徳・英語・オンラインの授業実践

子供たちがICTを文房具化するワザ12アプリの活用方法

⑤1年生でもできる!ホワイトボードアプリ「FigJam」を普段使い

塩谷直大先生先生

本誌44ページ掲載の関連画像をご紹介します。

QR画像

新学習指導要領対応 道徳・英語・オンラインの授業実践

学びを進化させるヒント:子供主体の探究とICT活用

⑥端末のルールを可視化させ、学習環境を整える

本澤 航先生

本誌45ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

特別支援教育 専門家の視点 &

全国で大人気“特別支援教育の指導システム”

医師・研究者の目から見た特別支援教育

⑦「先生は僕にとって信頼できる」

本誌50ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

特別支援教育 専門家の視点 &

全国で大人気“特別支援教育の指導システム”

プロが教える教室でできる手づくり教材

⑧棒(カラーバー)トレーニングの提案

武井 恒先生

本誌53ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

QR画像

授業が激変!TOSS指導法

クラス全員が熱中するこの教材!

⑨初めての漢字テスト一〇〇点

赤塚邦彦先生

本誌54ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

働き方改革!教師が「やりがい」と向き合うために

学年別 すぐに使える学級経営のポイント 低学年 中学年 高学年 中高

⑩当番活動を定着させて学級を安定させるポイント3

橋本 諒先生

本誌56ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

掃除動画

働き方改革!教師が「やりがい」と向き合うために

仕事に役立つこのアプリ!時間短縮の仕事術

⑪「ビジュアルなお知らせ」をCanvaでデザイン!

水本和希先生

本誌57ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

授業技量向上の法則

向山洋一が学んだこの1冊!

吉永順一の読書論

⑫校長は学校で何をしているのか

吉永順一先生

本誌64ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

『マネジャーの仕事』(ヘンリー・ミンツバーグ著/白桃書房)

「永池校長に学ぶ」(冊子『ひとりだちの力を』所収)

人気ライター トークラインだけの裏話

となりの座席の女発社長奮戦記

⑬1日のルーティン穏やかな毎日

師尾喜代子先生

本誌72ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

人気ライター トークラインだけの裏話

向山洋一の日常から学ぶ仕事術

⑭1997年から始まったTOSSの社会貢献活動

美崎眞弓

本誌73ページ掲載の関連画像をカラーでご紹介します。

4.トークライン本誌PDFデータ

本誌全ページのPDFデータがダウンロードできます。

2021年4月号からスマホで見やすいように1ページずつのレイアウトに変更しました!

(本誌と一部のフォントが異なります。

また、画像の解像度を低く設定しています。ご了承ください。)

閲覧・検索にどうぞご利用ください。(印刷はできません。)

こちらをクリックしてください

➡TL202504_web

●デジタル版だけの特典! 動画コンテンツ●

5.向山洋一の言葉から学ぶ教育実践

~「向山洋一映像全集」より~

子供を育てる第一歩である

「情報読解の指示の源流」

映像全集第四巻「わたしたちの国土と地球」の授業。

「情報の収集」の最高峰を見る。

写真を貼って十五秒後。向山氏はこう指示する。

「写真を見て、気がついたことを、ノートに箇条書きにしてください。」

子供たちはその後八分間、写真の前に集まり、ノートに箇条書きをしていく。

その後発言する子供たちの発表も異次元だ。

「こんなにゴミがいっぱいあるんだから、フロンガスがいっぱい出るんだと思う」

「あと二、三年でこの島からゴミがあふれると思う」

いきなり未来予測。

ここに至るには、日頃の授業で子供を鍛える必要がある(詳しくは映像全集で解説されている)。

探究型の授業で行われる、「情報の収集」。

方法論だけではなく、能力育成の必要性に気付かされる。

また、情報をうのみにせず、批判的に検討する姿は、

文科省が示す「新たな価値を創造する力」にほかならない。

出典:「向山洋一映像全集」第四巻「わたしたちの国土と地球」の授業 より

【デジタルチーム:平野遼太】

本編全てを見たい!という方はコチラ→

お申込み・お問い合わせ:TOSSオリジナル教材HP

https://www.tiotoss.jp/products/detail.php?product_id=3654

販売:株式会社教育技術研究所

製作:エンドレスポエトリー株式会社

6.谷編集長の5 min. アンサー

4月号のテーマは

『 デジタル教科書をより活用するには 』です。

こちらは「谷編集長の5min.アンサー」の音声配信です!

音声を聞くには、下の画像をクリックしてください。

7.高段者が答える「私が困っていることQ&A」デジタル版!(動画・音声)

本誌67ページとの連動企画!です。

4月号は林 健広先生

「 4、5月は成功体験させる 」です!

こちらは「TOSS教師に聞く!Q&A」音声配信です! 音声を聞くには、下の画像をクリックしてください。

8.今月のサークル紹介動画

現在はオンライン中心ですが、参加すると元気になる場です

代表者:赤塚邦彦先生 執筆者:赤塚邦彦先生

サークル名:TOSSアツマロウ

コロナ前までは対面でのサークルを月二回行っていました。

一回は何でもありのサークル。一回は授業に特化したサークルでした。

コロナ後はオンライン中心で月二回隔週水曜日に行っています。

四〇分の限られた時間の中で、メンバーの模擬授業、代表である赤塚のミニ講座、

そして、最後は参加者全員の近況報告。この近況報告で皆にお話してもらっています。

近況報告のためにコンテンツを作る強者も!

メンバーのお話を聞き、元気をもらうことができます。興味をお持ちの方はぜひどうぞ!

●教師の社会貢献活動を応援する! 教育コミュニティ●

9.教育コミュニティコンテンツ

①未来ある学生たちへの三つのサポートと一つの共有

ニーズに応える、実演する、縦のつながりを生む。

そして、ぶれない芯を共有する

藤橋 研先生

本誌75ページの関連資料をカラーでご紹介します。

谷氏を囲んで和代表会

1 ニーズに応える

学生たちの、

「こういう授業をしたい」

「こういうことを知りたい」

というニーズに応える。

長らく学生サークルの顧問をしていた谷和樹氏は、かつて次のように語っていた。

勉強さえしてくれていれば、

TOSSでも何でもいい。

未来ある学生たち。彼らが追究したい方向を後押しする姿勢が必要である。

2 実演する

学生たちが模擬授業をする。しつつ、現職が代案を実演する。

やっぱり現職の授業は違う。

これを体感することが憧れを生み、学生たちを成長させる。

3 縦のつながりを生む

学生サークル和(なごみ)は、現在、十七代目まで続いている。

毎年、歴代の代表が谷氏を囲む「和代表会」をはじめ、

「十五周年セミナー」や「学生×現職拡大例会」など縦のつながりを生むイベントを開催している。

学生たちのニーズは多岐にわたる。目指す教師像も、思い描く教師人生も違う。だからこそ、多くのOB・OGたちに出会う場が必要である。

様々な生き方があっていい。

学生が、それを感じる機会をつくるのが、現職の役目である。

4 ぶれない芯を共有する

学生サークル和には、合言葉がある。

「将来出会う子どもたちを幸せにするために」

ぶれない芯を共有していければ、たとえ困難が訪れようとも、

必ず次の世代がつなでいってくれる。

【TOSS Kidsスクール日記】

②TOSS Kids教室七年目の模索

新しいステージで仕事も余暇活動も充実する

TOSS Kids浜松きらりタウン教室

高山佳己先生

一 TOSS Kids教室七年目へ

TOSS Kids浜松きらりタウン教室を開室して、七年目に入った。

現在、三十二人(幼児一人・小学生二十九人・中学生二人)が通塾している。

開室してから現在までの人数の変遷が次である。

「TOSSキッズスクール日記」を執筆するのはこれで五回目であるが、

そのときどきの教室の様子・エピソードや私の思いを記してきた。

□ 開室準備と開室への期待

□ 右肩上がりに伸びていく成長戦略

□ TOSS Kids経営の魅力・やりがい

□ 個人事業主としての新しい経験

などである。

二 ライフスタイルに応じた働き方

現在六十六歳、前期高齢者である。

昨年十一月には、頸椎症性脊髄症の手術で、約一か月間、TOSS Kids教室を休みにした。

健康面、体力面、気力面を考慮に入れた、働き方が重要になってきた。

次年度からは、中学生教室を止めようと思い、

その旨を現在の六年生七人の家庭にアナウンスした。

すると、

「中学生教室をなんとか実施してほしい。」

「うちの子は、TOSS Kidsのような、少数で丁寧に見てもらえるところが合っている。」

「進学指導・受験指導はしなくていいから、教科書の基礎的な内容をできるようにしてほしい。」

という声が、次々と届いた。

心が揺れた。

TOSS Kidsを必要としている家庭がある。

大手進学学習塾にはない魅力を感じておられるのだ。

私は、次のような条件で受け入れることにした。

□特別な、高校入試対策、定期試験対策等は、行いません。

試験・進学対策については、きちんとしたプログラムが用意されている学習塾が

多くありますので、そちらを選択することをお薦めします。

□月曜日・水曜日の十八時~十九時を基本とします。これ以外についてはご相談にのります。

□指導内容は、数学のみです。

・各自の学力に応じて、基礎・基本を中心に、次のテキストを使用します。

・「あかねこ中学数学スキル」

・学校の教科書・問題集の分からないところの指導もします。

□すでに2人の生徒が通塾していますので、新規若干名の受け入れとなります。

このようにしたにもかかわらず、四人の六年生が中学生教室を強く希望し、継続することになった。

ありがたいことである。

☆幼児教室 十五時~十六時

☆小学生教室 十六時~十八時

☆中学生教室 十八時~十九時

これが新しい時程である。来年度の具体的な子供たちの動きは次表のようになる。

三 充実する余暇「俳句の種まき」

TOSS Kidsの利点は、時間的余裕がかなりあることである。

午前中は、フリーである。

午後は、私の場合、十六時(木曜日のみ十五時)~十九時が指導時間である。

三時間勤務である。

前後に合わせて一時間ほどの準備・片付けをするので、実質四時間の勤務となる。

朝ゆとりがあるというのは、現役時代と大きな違いである(NHKの朝ドラを視聴できる)。

心に余裕ができた分、余暇活動が充実してくる。

私は、四年前、テレビ番組「プレバト!!」の夏井いつきさんの影響で俳句作りを始めた。

燕来る動いておらぬ観覧車

蓑虫を手で包む子やまた鬼に

春障子透かしの花の三分咲き

日の多きところへ母の蒲団干す

白露の揺るがず無罪確定す

俳句集団「いつき組」に所属して、楽しく俳句を作っている。

全国的な俳句の大会で入選するようにもなった。

また、井戸砂織先生からご縁をいただき、

豊田市で子供俳句教室や教師向け俳句学習会も行うことができた。

子供たちの言葉を豊かにし、心を育む「俳句の種まき」を地道にすすめている。